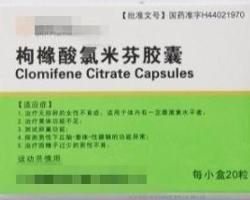

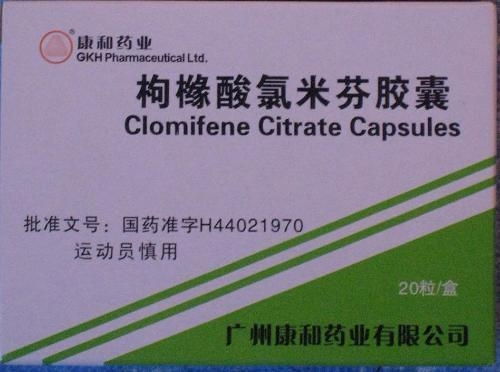

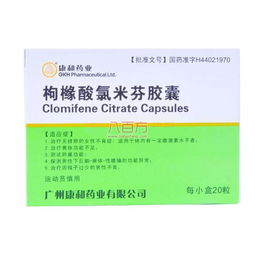

克罗米芬,女性不孕症治疗的明星药物,促排卵与生育的希望之光”

克罗米芬:揭秘这位“助孕奇兵”的神奇世界

你是否曾在深夜辗转反侧,为那迟迟未至的喜讯而焦虑?你是否曾听说有人通过一种神奇的小药丸成功怀孕,而自己却屡屡受挫?今天,就让我们一起走进克罗米芬的世界,看看这位“助孕奇兵”如何帮助无数家庭圆梦。

克罗米芬,这个名字听起来有些陌生,但对于无数正在经历生育挑战的夫妇来说,它却意味着希望和新生。这种药物自上世纪60年代问世以来,已经帮助全球数百万人实现了为人父母的梦想。它究竟有何魔力?让我们一探究竟。

克罗米芬的诞生:一位科学家的偶然发现

故事要从上世纪50年代说起。当时,一位名叫Dr. Robert Wilson的英国科学家正在研究一种用于治疗男性不育的药物。他在实验中发现,这种药物在女性体内产生了意想不到的效果——它能刺激卵巢排卵。这个偶然的发现,最终催生了世界上第一个口服避孕药,而克罗米芬正是其衍生物。

Dr. Wilson的研究最初并非针对女性生育问题。他原本想通过抑制雄性激素来治疗男性前列腺增生,却意外发现这种药物能模拟雌激素的作用,从而引发女性排卵。这个发现让科学界震惊,也为无数女性打开了通往怀孕的大门。

克罗米芬的诞生,可以说是现代辅助生殖医学的里程碑。它简单、廉价、易用,却拥有惊人的效果,迅速成为全球范围内治疗无排卵性不孕症的首选药物。至今,它仍然是许多国家和地区的标准治疗方案。

克罗米芬如何工作?揭秘其作用机制

想要理解克罗米芬的神奇,我们必须先了解女性生殖系统的奥秘。女性的排卵过程受到下丘脑-垂体-卵巢轴的精密调控。简单来说,下丘脑释放促性腺激素释放激素(GnRH),垂体接收到信号后释放促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH),这两种激素共同作用,促使卵巢中的卵泡发育成熟并最终排卵。

在许多不孕女性身上,这个调控系统出现了故障。可能是下丘脑或垂体的信号传递异常,也可能是卵巢对激素的反应迟钝。克罗米芬的作用,就是在这个环节上“推一把”。

克罗米芬是一种非甾体类抗雌激素药物。它的神奇之处在于,它能与女性体内的雌激素受体结合,但与雌激素的作用不同。当克罗米芬占据受体后,它会欺骗大脑,让大脑误以为体内雌激素水平不足。为了弥补这种“不足”,垂体会释放更多的LH和FSH,从而刺激卵巢产生更多的卵泡。

这个过程就像是在给生殖系统发送一个“加油”信号。对于许多因低雌激素水平导致不排卵的女性来说,克罗米芬就像一位教练,帮助她们重新启动排卵功能。

克罗米芬的使用:剂量与周期的艺术

使用克罗米芬并非简单的“吃越多越好”。正确的剂量和用药时机,对治疗效果至关重要。通常情况下,医生会从低剂量开始,比如50毫克,每天服用5天,通常在月经周期的第5天开始。

如果第一次用药后没有成功排卵,医生可能会增加剂量到100毫克,或者延长用药时间到10天。对于一些特别难治的病例,剂量甚至可以增加到150毫克。但需要注意的是,剂量越高,副作用的风险也越大。

用药周期也是需要精心设计的。克罗米芬通常在月经周期的早期使用,因为这时卵巢中的卵泡刚开始发育。医生会通过B超监测卵泡的生长情况,确保用药时机恰到好处。

许多女性在使用克罗米芬时会经历“取环效应”。这是因为克罗米芬能刺激子宫内膜增生,使其变得更厚、更容受。这就像是为即将到来的受精卵准备了一个完美的“家”。如果子宫内膜过薄,即使卵子成功受精,也可能因为着床困难而失败。

除了剂量和周期,克罗米芬的使用还与生活方式密切相关。研究表明,健康的生活习惯能显著提高克罗米芬的效果。比如,保持适度的体重、均衡的饮食、规律的作息,甚至适量的运动,都能帮助身体更好地响应药物的作用。

克罗米芬的副作用:风险与应对

任何药物都有副作用,克罗米芬也不例外。但幸运的是,大多数副作用都是轻微且暂时的。最常见的副作用包括:

- 卵巢过度刺激综合征(OHSS):这是克罗米芬最严重的潜在副作用。当卵巢对药物反应过度时,会产生过多的卵泡,导致卵巢肿胀、腹水、胸腔积液等症状。幸运的是,OHSS的发生率较低,尤其是在低剂量使用者中。为了预防OHSS,医生通常会建议在用药前减重、避免过高的剂量,并在用药期间密切监测卵泡发育情况。

- 多胎妊娠:由于克罗米芬能刺激多个卵泡发育,因此使用后有多胎妊娠(双胞胎、三胞胎等)的风险增加

上一篇

上一篇